Index

CAREFUL-EDGE-X – Kaskadierte Edge-Computing-Anwendungen mit Gaia-X für die Pflege

CAREFUL-EDGE-X zielt auf Edge-Computing-Lösungen mittels moderner und Gaia-X-konformer Technologien für stationäre und ambulante Pflegeanwendungen ab. Die dezentrale Erfassung und Edge-AI basierte Verarbeitung von Vitalparametern, unterstützt durch Pflegerobotik, bietet den Schlüssel zur Entlastung des Pflegepersonals. Es sollen kaskadierte, bidirektionale Edge-Knoten entwickelt und auf die speziellen Anforderun-gen von Gesundheitsdaten zugeschnitten werden. Die Umsetzung wird in einem intelligenten Pflegezimmer demonstriert und unter realistischen Szenarien anwendungsnah evaluiert.

Die avisierte Lösung reduziert die Datenmenge in der Cloud und somit auch die Entstehung von Treibhausgasen, die zur Schaffung der Infrastruktur und zum Betreiben von Servern notwendig wären. Durch die Gaia-X-konforme Konzeption sollen die übergeordneten Ziele der Datensouve-ränität, Offenheit und Transparenz erreicht werden. Zusätzlich können durch die Interoperabilität des Datenökosystems weitere Synergieeffekte und Gesundheitsservices erschlossen werden. Als Grundlage hierfür dienen die Föderationsstruktur und der sich aktuell in der Implementierungsphase befindliche „Gaia-X-Federation Services“.

Contextbot – kontextsensitive und AI-gestützte Situations- und Aktivitätserkennung mit Hilfe von Robotern im vernetzten Umfeld von Menschen mit Unterstützungsbedarf

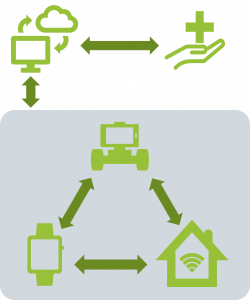

Im Projekt wird eine Methode entwickelt, um Daten aus verschiedenen Sensoren und Quellen, über den Einsatz eines Service-Roboters und weiterer IT-Systeme, etwa einer Smartwatch, einem Smart-Home- bzw. Smart-Building-System zu aggregieren und zuverlässig die aktuelle Situation (events of daily life, EDL) und / oder die gerade ablaufende Aktivität (activities of daily life, ADL) zuverlässig zu erkennen. Im Projekt wird an zwei Orten unter Laborbedingungen das Gesamtsystem evaluiert, zum einen im stationären Pflegesetting und zum anderen im ambulanten Pflegesetting. Die Betroffenenzielgruppe sind somit Menschen mit Unterstützungsbedarf. Der Serviceroboter findet im Rahmen dieser neu geschaffenen Methode als zentrales Element Anwendung, etwa indem dieser Sensorwerte selbst erfasst und an das Gesamtsystem weiterleitet, oder aber, indem der Roboter nach einem erfolgten Schluss zur Erkennung der EDL oder ADL den entsprechenden Ort aufsucht und den erfolgten Schluss verifiziert oder aber dem Betroffenen als Schnittstelle zum Gesamtsystem zur Verfügung steht.

ForeSight

BC2E: Blockchain-basierte dezentrale Energiehandelsplattform

Bei der Transformation des bestehenden zentralen Energiesystems hin zu einem smarten und dezentralen System im Rahmen der Energiewende, steht vor allem die Digitalisierung der Energiewirtschaft im Mittelpunkt. Hier haben Blockchains als disruptive Transfertechnologie das Potenzial, die technologische Entwicklung in den nächsten Jahren zu prägen und einen essenziellen Beitrag hin zu einer Energiewirtschaft mit Millionen vernetzter Geräte zu leisten. Den hohen Erwartungen an die Technologie und dem innovativen Anwendungspotential stehen bisher jedoch wenige marktreife Anwendungen, konkrete Erfahrungen zur technischen Machbarkeit sowie wirtschaftliche Mehrwerte mit entsprechend gesicherten Erkenntnissen gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des innovativen Verbundvorhabens BC2E, im Rahmen der angewandten Forschung, einen solchen Anwendungsfall zu entwickeln und somit die technische Machbarkeit, Marktreife sowie wirtschaftliche Mehrwerte aufzuzeigen und zu evaluieren. Als Anwendungsfall wurde eine blockchain-basierte dezentrale Peer-to-Peer Energiehandelsplattform gewählt, welche mittels dezentral und effizient organisierten Markplatz eine praxisrelevante Alternative gegenüber dem bestehenden zentralisierten Markt aufzeigen soll. BC2E wird dabei im Rahmen eines 2+2 Projektes mit jeweils einer Forschungseinrichtung und einem Industrieunternehmen aus Deutschland und Singapur entwickelt.

REGVENT

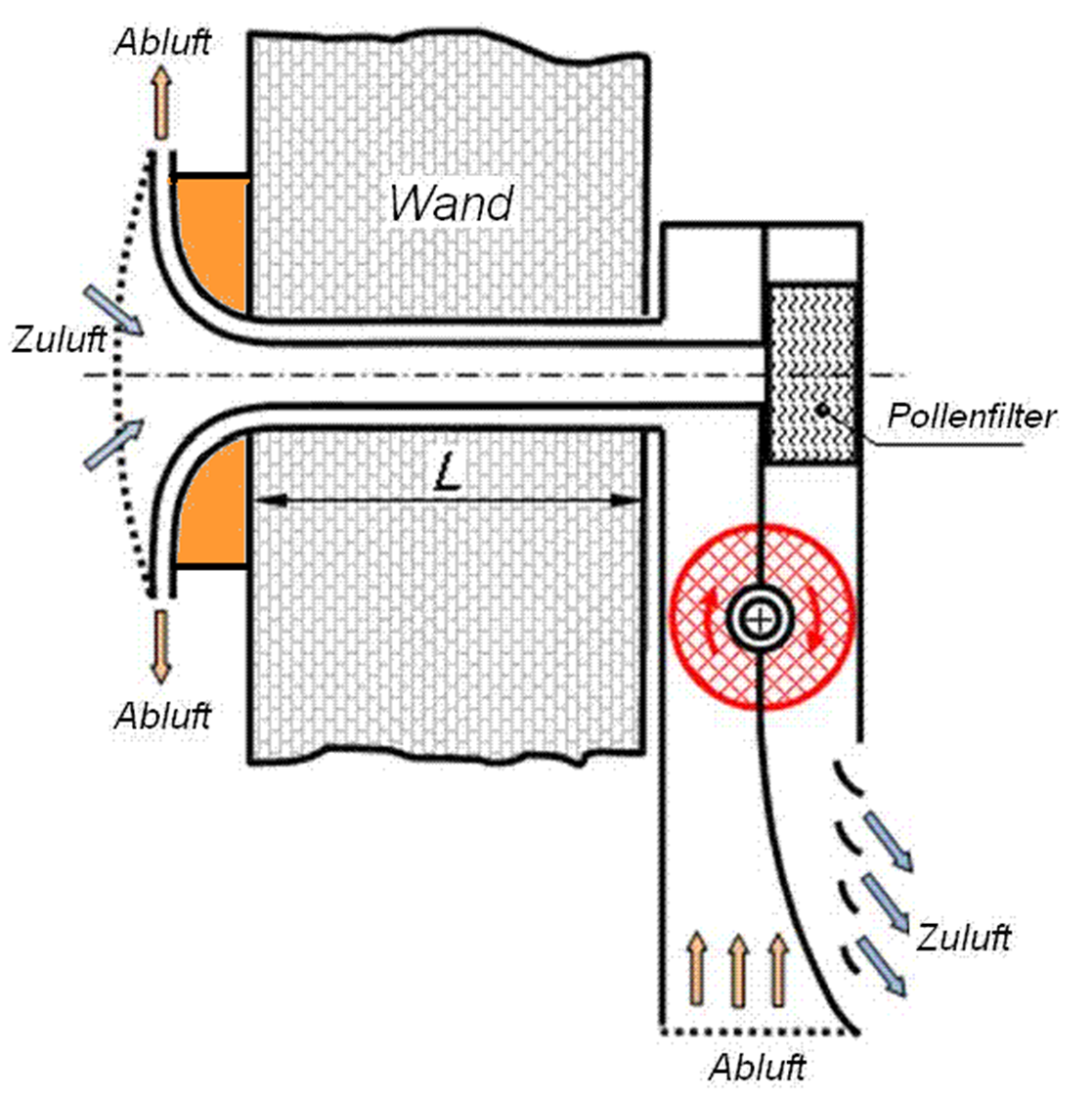

Durch die steigenden Anforderungen an die Gebäudeisolation bei Neubauten und Renovierungen konnte einerseits der Transmissionswärmebedarf von Bauwerken gesenkt werden, andererseits wurde der natürliche Luftaustausch mit der Umgebung weitgehend unterbunden. Zur Gewährleistung eines günstigen Raumklimas und zur Vermeidung von Feuchteschäden ist ein regelmäßiger Luftaustausch allerdings unumgänglich. Aus diesem Grund wird der Einsatz von Lüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung, die den geforderten Luftaustausch bei gleichzeitig geringem Wärmeverlust bewerkstelligen, zum Standard.

Im Rahmen des REGVENT-Projekts wird ein neuartiges Konzept eines solchen Lüftungssystems untersucht, bei welchem die Ab- und Frischluftförderung sowie der Wärmeübertrag in einem einzelnen Funktionselement gebündelt werden. Das Konzept zeichnet sich neben einem äußerst kompakten und günstigen Aufbau auch durch hervorragende akustische Eigenschaften aus. Es ist prädestiniert für den Einsatz als dezentrales Belüftungssystem bei der energetischen Sanierung von Gebäuden.

Die experimentellen Untersuchungen des Konzepts werden am Lehrstuhl für Prozessmaschinen und Anlagentechnik an einem eigenen Versuchsstand durchgeführt. Zusätzlich erfolgen Strömungs- und Wärmeübergangssimulationen, welche mit den experimentellen Ergebnissen verglichen werden und zu einer umfassenden Untersuchung verschiedener Konfigurationen dienen. Mithilfe der gewonnen Erkenntnisse wird am Ende des Projekts ein optimiertes Lüftungssystem gefertigt und in einem Feldversuch unter realen Einsatzbedingungen getestet.

HomeORC – Mikro-KWK mit Organic Rankine Cycles

Ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zur Energiewende in Deutschland ist die Dezentralisierung der Energieerzeugung. Dies gelingt nur durch den großflächigen Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, kurz KWK, welche die Erzeugung von Nutzwärme und elektrischer Energie vereinen und somit eine maximale Ausnutzung der eingesetzten Ressourcen ermöglichen.

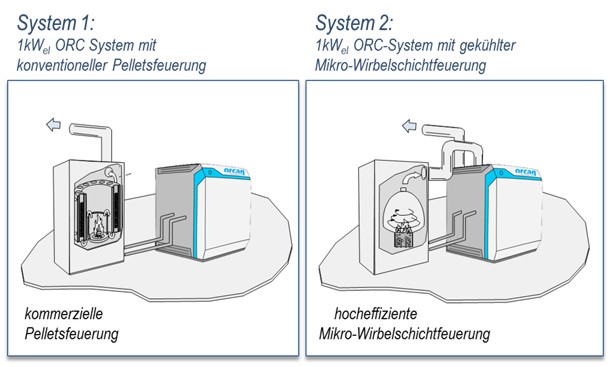

In der Praxis existieren dazu verschiedenste Anlagenkonzepte. Weit verbreitet und etabliert hat sich dabei der sogenannte Organic-Rankine-Cycle (ORC). Dieser ermöglicht es, Abwärme aus verschiedenen Prozessen, wie z.B. Biogasanlagen, nutzbar zu machen. Selbst bei niedrigen Temperaturen gelingt es damit, die sonst ungenutzte Energie in Strom umzuwandeln.

Aufgabe dieses Projekts ist es nun, den von Orcan Energy entwickelten Mikro-ORC im Dauerversuch in einer relevanten Umgebung, wie z.B. einem Mehrfamilienhaus, zu testen. Dazu soll dieser mit einer kommerziellen mit Pellets gefeuerten Zentralheizung gekoppelt werden. Durch diesen Aufbau soll dem/der EndverbraucherIn eine im Vergleich zum Strombezug von Elektrizitätsversorgern günstigere und unabhängigere Option zur Stromerzeugung ermöglicht werden.

Im zweiten Schritt soll das Mikro-ORC-System mit einer innovativen Mikro-Wirbelschichtfeuerung kombiniert werden. Dadurch kann der typischerweise hohe Luftüberschuss von Biomassefeuerungen reduziert und damit der Feuerungswirkungsgrad gesteigert werden. Insgesamt kann mit diesem Schritt der elektrische Wirkungsgrad des Gesamtsystems erhöht werden.

E|ConFood

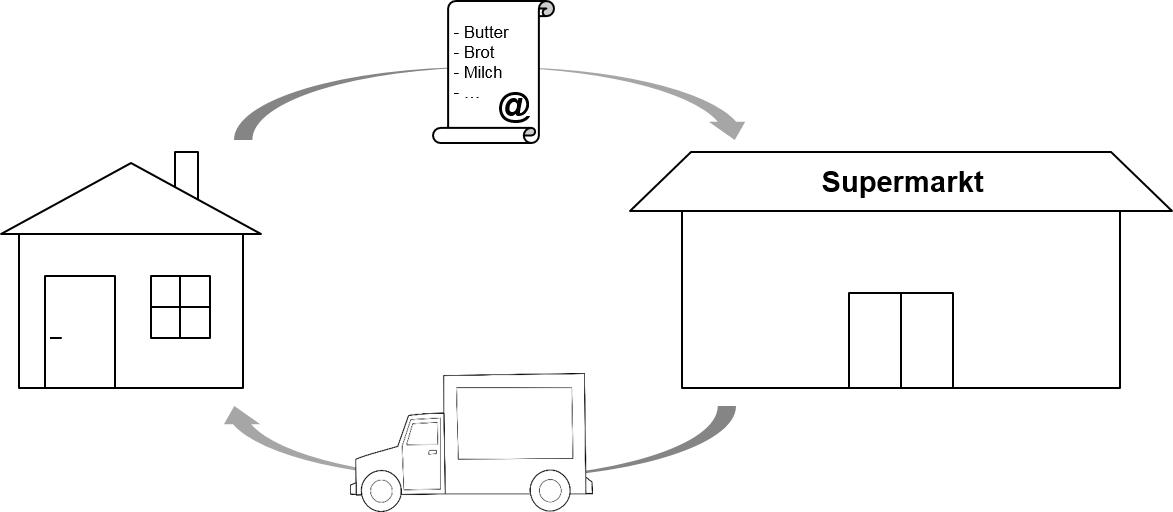

Privatpersonen wenden im Alltag viel Zeit für die Versorgung mit Konsumgütern auf, die anderweitig sinnvoller verwendet werden könnte. Dazu zählt neben der Fahrtzeit auch das Suchen der Produkte in den Regalen oder das Anstehen im Kassenbereich. Dazu kommt, dass Berufstätige aufgrund ihrer Arbeits- und den Ladenöffnungszeiten organisatorisch eingeschränkt sind, was Einkäufe in Supermärkten anbelangt. Abgesehen von den zeitlichen Faktoren spielt bei immobilen (älteren/ körperlich eingeschränkten) Personen auch die Eigenständigkeit, die durch begleitetes Einkaufen verloren geht, eine wesentliche Rolle.

In Deutschland existieren bereits einige Angebote von etablierten Lebensmittelhändlern, Quereinsteigern oder Start-Ups im Bereich des Lebensmittel-E-Commerce, die sich bislang allerdings noch nicht wirklich durchsetzen konnten. Damit sich diese Angebote besser durchsetzen, fehlt aktuell noch ein durchgängiges Logistikkonzept. Ein solches muss insbesondere die Verantwortlichkeiten für verderbliche Waren bei Abwesenheit des Kunden berücksichtigen bzw. effiziente Lösungen für den Transport von Kühlwaren liefern.

Inhalt des Projektes ist die Optimierung dieser Aspekte durch die Anbindung privater Haushalte. Dazu gehört neben der Entwicklung eines Logistikkonzepts mit entsprechenden Transport-/ Lagerboxen auch die informationstechnologische Anbindung zur Vereinfachung des Bestellprozesses. Diese umfasst sowohl die Erfassung aktueller Bestände im Haushalt als auch die automatisierte Prognose zukünftiger Bedarfe und deren Bestellung.

MentalHealth@home

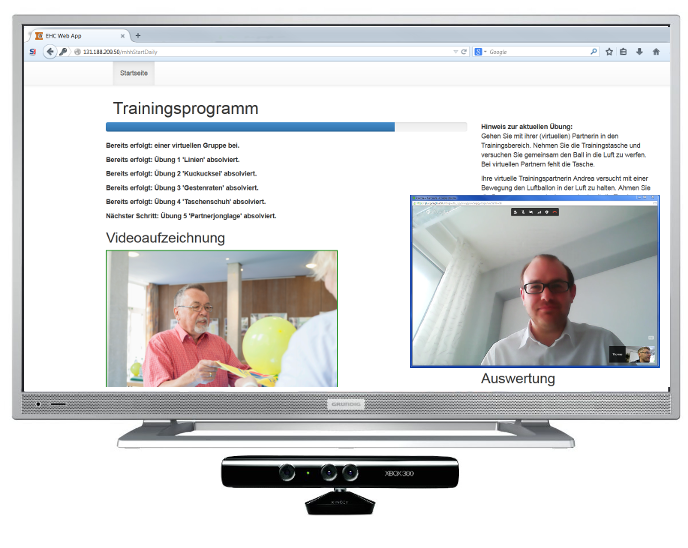

In diesem Projekt wird ein IT-System zur Förderung der kognitiven und motorischen Fähigkeiten im Alter prototypisch aufgebaut. Dieses System basiert auf einem für die Demenzprävention und -therapie bewährten Trainingskonzept. Das System soll zum Erhalt der Selbstständigkeit im Alter beitragen, indem die kognitiven und motorischen Fähigkeiten trainiert und somit gefördert werden. Durch die Digitalisierung des sonst in Kleingruppen vor Ort stattfindenden Präventionsprogramms soll die Selbstständigkeit von SeniorInnen auch in strukturschwachen Regionen erhalten bleiben.

Die Kombination aus Verstandes- und Bewegungsübungen erzielt im Bereich der Demenzprävention brauchbare Resultate. Die Entwicklung des Prototyps erfolgt nutzerzentriert, die zugehörige Mensch-Maschine-Schnittstelle wird auf dem Fernseher dargestellt und bettet sich folglich nahtlos in den Alltag der BewohnerInnen ein. Er/sie kann in virtuellen Gruppen trainieren, bei Bedarf einen Trainer mittels Videochat zuschalten und die Bewegungsausführung durch eine Kinect-Kamera beurteilen lassen.

OPC-UA@E|Home

Die technische Integration von Automatisierungskomponenten stellt bei der Gestaltung von Smart Homes zurzeit eine große Herausforderung dar. Ursache sind hier eine Vielzahl von etablierten Kommunikationsstandards, die zueinander nicht interoperabel sind, sowie erhebliche Projektierungsaufwände.

Gemeinsam mit den Partnern Siemens AG, dem Lehrstuhl für Informatik 3 (Rechnerarchitektur) und dem Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik der FAU wird der Grundstein für eine selbstorganisierende Smart Home-Umgebung gelegt. Im Rahmen des Forschungsvorhabens wird in Anlehnung an die Zukunftsvision Industrie 4.0 die dezentrale Steuerung von Smart Homes mittels intelligenter Sensoren und Aktoren auf Basis der OPC UA Technologie verfolgt. Im Laufe des Projekts soll evaluiert werden, inwieweit ein auf diesem Technologiestack aufsetzender Ansatz in der Lage ist, den eingangs beschriebenen Defiziten abzuhelfen.

Dazu werden zunächst relevante Anwendungsszenarien identifiziert und die zu deren Realisierung erforderlichen Systemknoten in einem semantischen Informationsmodell modelliert. Dieses wird dann von einem ebenfalls im Projekt prototypisch zu entwickelnden Framework automatisch auf abstrakte Komponenten transferiert. Danach erfolgen eine simulative Analyse der Komponenten sowie deren Verhalten untereinander, bevor sie auf geeignete Hard- und Softwarekomponenten gemappt werden. Die so entstehenden Sensor- bzw. Aktorknoten werden dann unter Berücksichtigung der ausgewählten Anwendungsszenarien zu einem Demonstrator kombiniert und hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit evaluiert.

SmartEco

Am 01.07.2014 fiel der Startschuss für das neue Forschungsvorhaben „SmartEco“. Ziel ist die Konzipierung, Entwicklung und prototypische Erprobung eines Regelsystems zur Ansteuerung sowie effizienten Nutzung von Wärmespeichern im Wohnbereich.

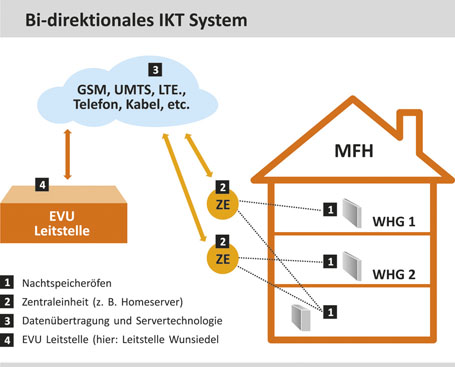

In enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern wird das E|Home-Center mehrere Elektrospeichergeräte eines Mehrfamilienhauses in Wunsiedel direkt von der Leitstelle des Energieversorgers steuern. Bei Spitzen in der dezentralen Energieerzeugung, z.B. an sonnigen und windreichen Feiertagen oder bei sehr günstigen Strompreisen an der Energiebörse, soll das Energieversorgungsunternehmen in die Lage versetzt werden, die Speicherkapazität bereits vorhandener Wärmespeichergeräte, wie Warmwasserboiler, Elektrospeicheröfen oder Wärmepumpen, als Instrumente zur Lastverschiebung zu nutzen.

Hintergrund: Im Zuge der Energiewende entsteht in lastschwachen Zeiten schon heute ein Überangebot an Ökostrom, das nicht genutzt werden kann. Allein mit klassischen Stromspeichertechnologien, wie z.B. Pumpspeichern, wird man hier sehr bald an Grenzen stoßen. Speicherheizungen bieten aufgrund ihrer weiten Verbreitung in deutschen Haushalten und durch technologische Neuentwicklungen mit höherem Wirkungsgrad eine vielversprechende Ergänzung vorhandener Speicherkapazitäten. Die Einbindung von Speicherheizungen wird in einem Smart Grid einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes leisten und den BewohnerInnen helfen, bei gleichbleibendem Komfort Heizkosten zu sparen.