Index

Smart Manufacturing: Erprobung und Weiterentwicklung der Messtechnik und des Regelungskonzepts beim Richten von Flachdraht für Hairpin-Statoren [BA/PA/MA]

Inmitten des wachsenden Spektrums elektrischer Antriebstechnologien, wie dem inzwischen etablierten Hairpin-Motor und aufstrebenden Varianten wie Continuous Hairpin, Hairpins aus Hohlleitern oder Litzen und Axialflussmaschinen, steht das Richten von Flachdraht als zentraler Prozessschritt im Fokus. Die gegenwärtige Herausforderung im industriellen Umfeld liegt in der Steuerung dieses Prozesses, der bisher auf statischen Parametern und dem empirischen Wissen von Facharbeitern basiert und Schwankungen im Eingangsmaterial nur unzureichend berücksichtigt.

Mögliche Aufgabenstellungen:

Im Rahmen aktueller Forschungsaktivitäten am Lehrstuhl FAPS soll der Prozessschritt des Richtens von Flachdraht durch die Erforschung und Implementierung inlinefähiger Sensorik zur Erfassung von Wechselwirkungen im Prozess sowie innovativer Regelungsansätze revolutioniert werden. Auf diese Weise soll die Qualität in der Hairpin-Produktion effektiv und effizient gesteigert und ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung neuer Trends in der Automobilindustrie geleistet werden.

Mögliche Themengebiete:

- Planung und Konstruktion von Anlagenkomponenten

- Erforschung neuer Messmethoden

- Implementierung und Validierung von Messsystemen

- Planung und Durchführung von experimentellen Untersuchungen

- KI-gestützte Analyse und Interpretation experimenteller Daten

- Modellierung und Simulation der Produktionsprozesse

Detaillierte Informationen zu den möglichen Themengebieten und deren Aufgabenstellungen werden gerne in einem persönlichen Gespräch erläutert.

Anforderungsprofil:

- Interesse an der Produktion elektrischer Traktionsantriebe

- Je nach Themengebiet: Grundkenntnisse in Konstruktion, Messtechnik, Werkstoffkunde, Programmierung, Datenanalyse (KI/ML) oder Regelungstechnik

- Freude an praktischer Arbeit wie z.B. Durchführung und Auswertung von Versuchsreihen oder Aufbau von Messtechnik

- Analytisches Denkvermögen sowie selbstständige, gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise

- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke

- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Bewerbung per E-Mail mit Lebenslauf, aktuellem Notenspiegel und Angabe des bevorzugten Themengebietes an anja.preitschaft@faps.fau.de

Untersuchung von Schneidengeometrien und -materialien im Zusammenspiel mit faserverstärkten Isolationspapieren (BA/PA/MA)

Aufgabenstellung:

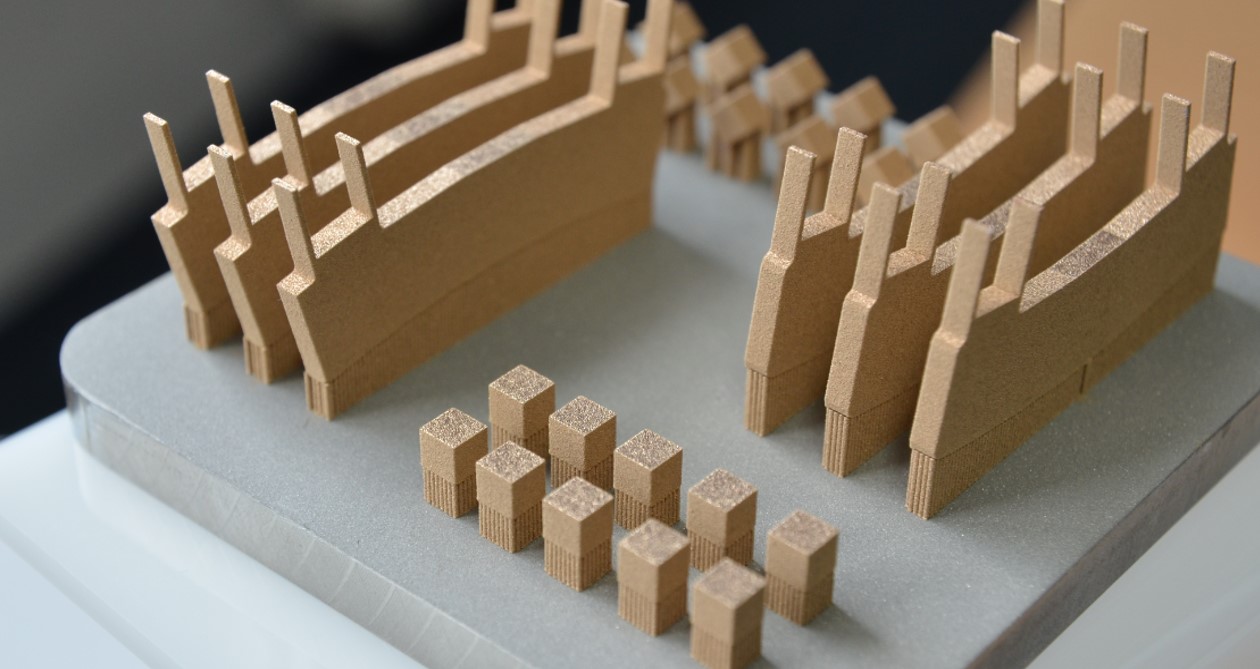

Im Kontext der Elektromotorenfertigung für schienengebunden Fahrzeuge haben sich diverse Motorkonzepte etabliert, welche vorwiegend auf massiveren Flachleitern beruhen. Deren Handhabung und Einbringung stellt auf Grund ihrer großen Biegesteifigkeit, gepaart mit der erforderlichen Formgebung, eine große Herausforderung dar. Auf Grund vergleichsweise geringen Stückzahlen sind gegenwärtig einige Prozessschritte manuelle gelöst. Deren Automatisierung stellt eine große Herausforderung innerhalb der Transformation der Mobilität im 21. Jahrhundert dar.

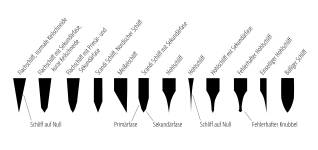

Ziel dieser studentischen Arbeit ist es, zu ermitteln, welche Schneidengeometrie und welcher Schneidenwerkstoff sich zur Bearbeitung von faserverstärktem Isolationspapier eignen. Dabei muss auch die Kalandrierung des Papiers berücksichtigt werden. Die Schneiden müssen primär in Richtung der Kalandrierung, aber auch normal dazu das Papier sauber und prozesssicher trennen können.

Die Arbeit beinhaltet folgende Schwerpunkte:

- Einarbeitung in den Statorfertigung für Schienenfahrzeuge

- Fertigungsprozess Stator

- Zusammenspiel des statorseitigen Isolationssystems

- Zweck und Funktion der Nutgrundisolation

- Konzeptentwürfe für Teillösungen

- Untersuchungen verschiedener Schneidenwerkstoffe

- Untersuchung verschiedener Schneidengeometrien

- Aufnahme von Kraft/Wege-Kurven mittels Prüfmaschinen

- Überführung der Erkenntnisse in ein geeignetes Werkzeug

- Untersuchung der Prozesseignung von gängigen Isolationspapieren

- Validierung der eigenen Entwicklungen

- Implementierung in den Versuchsaufbau

- Funktionsnachweis

- Automatisierungsnachweis

Persönliche Voraussetzungen:

- Interesse an Fertigungsprozessen im Bereich Elektromaschinen

- Interesse an 6σ-Methoden/Statistik

- Grundlegende Kenntnisse der Funktionsweise und des Aufbaus eines E-Motors

- Konstruktives Geschick (CAD)

- Handwerkliches Geschick

- Interesse an der Arbeit mit Maschinen und Analgen

- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Der Beginn kann ab sofort erfolgen. Eine grundlegende Vorarbeit ist vorhanden.

Weitere Informationen und Details sind beim genannten Mitarbeiter erhältlich. Eine Bearbeitung ist ab sofort möglich. Bewerbungen senden Sie bitte mit Notenauszug und Lebenslauf per E-Mail oder über das Anfrageformular. Wir werden zeitnah rückmelden.

[PA/MA] Kontaktierung von primärisolierten HF-Litzen aus Aluminium mit Aluminiumkabelschuhen für induktive Ladepads (ab Nov/Dez)

Ausgangssituation:

Induktive Ladepads für elektrische Fahrzeuge erfordern hochzuverlässige und effiziente Kontaktierungen, insbesondere bei der Verwendung von primärisolierten HF-Litzen aus Aluminium. Aluminium bietet Vorteile wie geringes Gewicht und gute Leitfähigkeit, stellt jedoch besondere Anforderungen an die Kontaktierung aufgrund seiner Oxidationsanfälligkeit und mechanischen Eigenschaften. Ziel ist es, die Machbarkeit und Zuverlässigkeit der Kontaktierung zu demonstrieren.

Der Umfang der Arbeit umfasst dabei folgende Arbeitsinhalte:

-

Literaturrecherche: Untersuchung bestehender Kontaktierungstechniken für Aluminiumlitzen.

-

Konzeptentwicklung: Proof of Concept, der die Kontaktierung von HF-Litzen qualifiziert.

- Versuchsdurchführung: Testen der Kontaktierungen unter realistischen Bedingungen (z. B. Temperaturzyklen, Strombelastung) und Bewertung der elektrischen und mechanischen Stabilität.

-

Dokumentation: Auswertung der Ergebnisse und Erstellung einer detaillierten Dokumentation einschließlich Empfehlungen für die weitere Entwicklung.

Voraussetzungen zur Bewerbung:

-

Fachkenntnisse: Grundkenntnisse in Elektrotechnik und Materialwissenschaften, sowie Interesse an experimenteller Arbeit.

- Arbeitsweise: Selbstständige, strukturierte und präzise Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit.

-

Sprachkenntnisse: Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Englischkenntnisse sind von Vorteil für die Literaturrecherche.

Bewerbungen mit Lebenslauf und aktuellem Notenspiegel bitte per E-Mail an:

Sollten Sie in die engere Auswahl kommen, werden Sie per Mail kontaktiert. Ein Anruf ist nicht notwendig.

[BA/PA] Aufbau eines Versuchsstandes zur Kontaktierung von primärisolierten HF-Litzen

Ausgangssituation:

Hochfrequenzlitzen (HF-Litzen) werden in zahlreichen Anwendungen der Elektromobilität, eingesetzt, um Skin- und Proximity-Effekte zu minimieren. Eine Herausforderung besteht in der zuverlässigen Kontaktierung primärisolierter HF-Litzen. In diesem Kontext soll ein innovativer Ansatz verfolgt werden, bei dem die Litze induktiv erwärmt wird, um die Isolierung thermisch zu entfernen, während sie gleichzeitig mechanisch verpresst wird. Ziel ist es, einen Versuchsstand zu entwickeln, der diesen Prozess ermöglicht und die Kontaktqualität systematisch untersucht.

Der Umfang der Arbeit umfasst dabei folgende Arbeitsinhalte:

- Literaturrecherche: Untersuchung bestehender Methoden zur Kontaktierung von HF-Litzen und Analyse relevanter Technologien für induktive Erwärmung und mechanische Verpressung.

- Konzeptentwicklung: Entwurf eines Versuchsstandes, der die simultane thermische Abisolierung und mechanische Verpressung von HF-Litzen ermöglicht.

- Aufbau des Versuchsstandes: Konstruktion und Implementierung des Versuchsstandes, einschließlich der Auswahl geeigneter Komponenten für die induktive Erwärmung und Verpressung.

- Durchführung von Versuchen: Testen und Optimierung der Prozessparameter (z. B. Temperatur, Presskraft).

- Auswertung und Dokumentation: Analyse der Versuchsergebnisse hinsichtlich der Kontaktqualität (z. B. elektrischer Widerstand, mechanische Stabilität) und Erstellung einer umfassenden Dokumentation.

Nähere Informationen sowie Beginn und Umfang der Arbeit können in einem persönlichen Gespräch diskutiert werden. Eine Konkretisierung des Themas erfolgt nach Absprache.

Voraussetzungen zur Bewerbung:

- Fachkenntnisse: Grundkenntnisse sowie Interesse an experimenteller Arbeit und Konstruktion.

- Technische Fähigkeiten: Erfahrung im Umgang mit CAD-Software von Vorteil.

- Arbeitsweise: Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise sowie Freude an praktischer und theoretischer Arbeit.

- Sprachkenntnisse: Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; Englischkenntnisse sind von Vorteil für die Literaturrecherche.

Bewerbungen mit Lebenslauf und aktuellem Notenspiegel bitte per E-Mail an:

Sollten Sie in die engere Auswahl kommen, werden Sie per Mail kontaktiert. Ein Anruf ist nicht notwendig.

[BA/MA] Bestimmung und Auswirkung der Restwelligkeit von Gleichrichtern auf die Funktionsfähigkeit nachgeschalteter Gleichstromsysteme

Zahlreiche für den Betrieb kritische elektrische Systeme der Deutschen Bahn wie beispielsweise Weichen, Signale und Achszähler werden in einem separaten Gleichstromkreis betrieben. Innerhalb eines dieses Stromkreises sind zudem Batteriesysteme parallelgeschaltet, die im Falle eines Stromausfalls oder Ausfall eines Gleichrichters unmittelbar als Notstromversorgung einspringen. Im Regelbetrieb sind die Batteriesysteme dauerhaft im sog. Ladeerhaltungsmodus eingebunden.

Der für die Systeme benötigte Gleichstrom wird über Wechselrichter aus der Netzspannung gewandelt, die klassischerweise ein 50Hz-Wechselstromnetz darstellt. Aufgrund der Art und Weise der Gleichrichtung bleibt – je nach Typ und Alter des Gleichrichters – eine mehr oder minder hohe Restwelligkeit im Gleichstromkreis bestehen. Ein wenig untersuchtes Gebiet ist die Auswirkung von Restwelligkeiten auf die oben beschriebenen Gleichstromsysteme, die teilweise empfindlich auf bereits leichte Spannungsschwankungen reagieren. Aktuell existiert nur stichprobenartige Evidenz, dass Systeme aufgrund von Restwelligkeiten frühzeitig ausfallen oder ihre Lebensdauer signifikant verkürzt wird.

In der zu bearbeitende studentische Arbeit soll zunächst an unterschiedlichen Standorten gemessen, die Daten ausgewertet und letztendlich Rückschlüsse auf den Einfluss auf die Gleichstromsysteme gezogen werden. Stellt sich heraus, dass Restwelligkeit einen hohen Einfluss besitzt, soll diese zukünftig regelmäßig gemessen und frühzeitig bei Grenzwertüberschreitungen gewarnt werden. Im Rahmen der Arbeit bist Du direkt eingebunden in die Weiterentwicklung für ein Frühwarn- und Diagnosesystem der Instandhaltung.

Was ist der Inhalt der Arbeit?

- Arbeite dich in die Funktionsweise von elektrischen Versorgungssystemen von Stellwerken und nachgeschalteten Gleichstromsystemen ein.

- Erarbeite den theoretischen Hintergrund der Entstehung von Restwelligkeiten an Gleichrichtersystemen und den Einfluss auf nachgeschaltete Systeme.

- Entwirf eine Messstrategie zur Messung von Restwelligkeit.

- Erfasse die Restwelligkeit von Stromversorgungssystemen in Stellwerken an mehreren Standorten für einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation.

- Vergleiche die Messdaten mit dem Zustand der eingebundenen Systeme wie z.B. Typen oder Generationen von Stellwerken und bewerte den Einfluss auf diese.

- Bestimme die Anforderungen an einen Grenzwert oder Indikator, den ein potenzielles Messgerät zur Messung von Restwelligkeiten erfassen muss, um eine Aussage über die Lebensdauer von Gleichstromsystemen zu treffen.

Was erwartet dich?

- Arbeite im engen Kontakt mit der DB InfraGO und anderen DB Unternehmen und erhalte einen direkten Einblick die Technik in Stellwerken, die unsere Infrastruktur am Laufen hält.

- Erhalte einen tiefen Einblick in die Funktionsweisen von Stellwerken und angeschlossenen Systemen.

- Tritt in den Austausch mit Fachexperten im Bereich Energieversorgung bei der Deutschen Bahn.

- Sei eingebunden in ein praxis- und ergebnisrelevantes Projekt zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Systemen der Deutschen Bahn und gestalte unmittelbar mit.

Was bringst du mit?

- Du beweist Flexibilität in der Absprache mit Personal an den Standorten und hast ein proaktives Auftreten gegenüber Verantwortlichen.

- Du bist bereit für Reisetätigkeiten, um an unterschiedlichen Standorten in Deutschland Messungen vorzunehmen.

- Du hast gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Haben wir dein Interesse geweckt oder hast du noch Rückfragen? Wir freuen uns auf deine Anfrage.

Kontakt:

Andreas Reichle (HOREICH GmbH)

andreas.reichle@horeich.de

+49 9131 9234042

[PA/MA] Dynamische Modellierung des Rückführungs- und Recyclingprozesses von Traktionsbatterien im Nutzfahrzeugsektor

Im Zuge der Mobilitätswende und des steigenden Bedarfs an elektrifizierten Antriebssystemen gewinnen Batterien als zentrale Komponenten zunehmend an strategischer Bedeutung. Insbesondere im Bereich der leichten und schweren Nutzfahrzeuge entstehen neue Herausforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffbeschaffung über Produktion und Nutzung bis hin zur Rückführung und Wiederverwertung. Der Recyclingprozess von Traktionsbatterien spielt dabei eine entscheidende Rolle für Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Versorgungssicherheit.

Die Supply Chain des Batterie-Recyclings ist hochkomplex: unterschiedliche Zellchemien, unklare Rücklaufmengen, logistischer Aufwand, technologische Unsicherheiten sowie regulatorische Vorgaben beeinflussen die Rückführung und Wiederverwertung erheblich. Traditionelle Analysewerkzeuge stoßen hier an ihre Grenzen. Die Methode der System Dynamics bietet hingegen die Möglichkeit, dynamische Zusammenhänge, Rückkopplungen und zeitverzögerte Effekte transparent zu modellieren und zu simulieren.

Ziele der studentischen Arbeit

-

Vertiefung der Kenntnisse in der Systemtheorie, insbesondere im Bereich System Dynamics

-

Durchführung einer fundierten Literaturrecherche zu Batterieproduktion, Rückführung und Recycling im Mobilitätssektor, insbesondere bei Nutzfahrzeugen

-

Analyse der technischen, logistischen und organisatorischen Prozesse entlang der Batterie-Supply-Chain

-

Identifikation und Modellierung relevanter Akteure, Materialflüsse, Einflussfaktoren und Wirkzusammenhänge im Batterie-Recyclingprozess

-

Aufbau eines dynamischen Simulationsmodells zur Abbildung des Batterie-Recyclings unter Einsatz von System Dynamics

-

Ableitung von Erkenntnissen zur Optimierung der Recyclingstrategie für leichte und schwere Nutzfahrzeuge

Voraussetzungen

-

Hohes Interesse an nachhaltiger Mobilität, Kreislaufwirtschaft und Batteriesystemen

-

Bereitschaft, sich intensiv mit System Dynamics auseinanderzusetzen

-

Idealerweise erste praktische Erfahrungen mit Modellierungs- oder Simulationssoftware (z. B. Vensim, AnyLogic, Stella o. Ä.)

-

Grundkenntnisse in Programmierung (z. B. Python, Java)

-

Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens Niveau C1) und gute Englischkenntnisse

-

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

-

Verpflichtende Ergebnispräsentation und -diskussion im Seminar

Die studentische Arbeit kann ab dem 01.05.2025 oder zu einem späteren, individuell vereinbarten Zeitpunkt begonnen werden und ist innerhalb des in der Prüfungsordnung festgelegten Bearbeitungszeitraums abzuschließen.

Die Arbeit kann als Projekt- oder Masterarbeit verfasst werden.

Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail mit Lebenslauf und Notenspiegel an

📧 baris.albayrak@faps.fau.de

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

Technologiestudie – Kontaktierung von primärisoliertem Runddraht

Ausgangssituation:

Die Kontaktierung von primärisoliertem Runddraht stellt eine zentrale Herausforderung im Elektromaschinenbau dar, da sie maßgeblich die Zuverlässigkeit und Effizienz von elektrischen Verbindungen beeinflusst. Ziel dieser Technologiestudie ist es, bestehende Kontaktierungstechnologien systematisch zu untersuchen und deren Einsatzmöglichkeiten sowie Grenzen anhand einer Literaturrecherche zu bewerten. Die Arbeit soll so einen Beitrag zum Verständnis und zur Weiterentwicklung dieser Technologien leisten.

Der Umfang der Arbeit umfasst dabei folgende Arbeitsinhalte:

- Literaturrecherche und Quellensammlung: Systematische Suche nach wissenschaftlichen Artikeln, Patenten, technischen Berichten und anderen relevanten Publikationen zu Kontaktierungstechnologien für primärisolierten Runddraht

- Kategorisierung und Analyse der Technologien: Einteilung der gefundenen Kontaktierungsmethoden (z. B. mechanische, thermische, chemische Verfahren) und Analyse ihrer Funktionsweise, Materialanforderungen und Anwendungsbereiche

- Bewertung von Vor- und Nachteilen: Gegenüberstellung der Stärken und Schwächen der identifizierten Technologien hinsichtlich Effizienz, Kosten, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit

- Aufzeigen aktueller Trends und Entwicklungen: Erfassung des Stands der Technik sowie Identifikation neuer Ansätze oder Innovationen in der Kontaktierung von primärisoliertem Runddraht

Nähere Informationen sowie Beginn und Umfang der Arbeit können in einem persönlichen Gespräch diskutiert werden. Eine Konkretisierung des Themas erfolgt nach Absprache.

Voraussetzungen zur Bewerbung:

- Hohe Motivation, Neugierde sowie selbständige und strukturierte Arbeitsweise

- Deutsch in Wort und Schrift von elementarer Bedeutung

- Fachlicke Kenntnisse und methodische Fähigkeiten von Vorteil

Bewerbungen mit Lebenslauf und aktuellem Notenspiegel bitte per E-Mail an:

Sollten Sie in die engere Auswahl kommen, werden Sie per Mail kontaktiert. Ein Anruf ist nicht notwendig.

Mechanischer Aufbau eines E-Motorprüfstandes (BA, PA)

Die Elektrifizierung gewinnt zunehmend an Bedeutung, wodurch die Entwicklung und Prüfung von Elektromotoren immer wichtiger wird. Ein Motorprüfstand dient der Untersuchung der Leistungsfähigkeit, Effizienz und mechanischen Eigenschaften eines Elektromotors unter realitätsnahen Bedingungen. Insbesondere kostengünstige Elektromotoren aus dem asiatischen Raum werden häufig ohne detaillierte Kennwerte oder Kennlinien geliefert. Dies erschwert deren gezielte Anwendung und Integration in technische Systeme. Daher soll im Rahmen dieser studentischen Arbeit ein Motorprüfstand entwickelt werden, um die unbekannten Eigenschaften solcher Motoren systematisch zu erfassen.

Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst eine umfassende Recherche zu bestehenden Prüfstandskonzepten durchgeführt werden, um bewährte Lösungen und benötigte Komponenten zu identifizieren. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden die mechanischen Anforderungen definiert, wobei u.a. besonderer Wert auf Stabilität, Schwingungsdämpfung und die präzise Messung von Drehmoment und Drehzahl gelegt wird. Anschließend soll ein Prüfstand entwickelt werden, der eine flexible Anpassung an verschiedene Motortypen ermöglicht. Die Auswahl geeigneter Materialien und Komponenten spielt dabei eine zentrale Rolle, um eine langlebige und zuverlässige Konstruktion zu gewährleisten. Die mechanische Struktur wird in einem CAD-Programm detailliert ausgearbeitet. Die erwarteten Ergebnisse umfassen eine vollständige mechanische Konstruktion, eine Stückliste der verwendeten Komponenten, sowie eine technische Dokumentation.

Persönliche Voraussetzungen:

- Interesse an elektrischen Antrieben und Maschinen

- Interesse an der Prüftechnik elektrischer Antriebe

- Gute CAD-Kenntnisse

- Strukturiertes, lösungsorientiertes und wissenschaftliches Arbeiten

- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Weitere Informationen und Details sind bei den genannten Mitarbeitern erhältlich. Eine Bearbeitung ist ab sofort möglich. Bewerbungen senden Sie bitte mit aktuellem Notenauszug, relevanten Zeugnissen und Lebenslauf per E-Mail. Wir werden uns zeitnah rückmelden.

PA/MA: Studentische Arbeit im Bereich System Dynamics

Im Zuge der Digitalisierung übernehmen digitale Plattformen wie AWS oder Wucato eine zunehmend zentrale Rolle entlang der industriellen Wertschöpfungsketten. Aufgrund ihres weitreichenden Einflusses auf Unternehmensprozesse, Märkte, politische Entscheidungen und gesellschaftliche Strukturen gelten Plattformökonomien als potenziell wertstiftende Organisationsformen der industriellen Wertschöpfung. Die Wechselwirkungen zwischen den vielfältigen Akteuren und Einflussfaktoren, die die Funktionsmechanismen digitaler Plattformen prägen, charakterisieren diese als komplexe sozio-technische Systeme.

Traditionelle Analysewerkzeuge wie die Wertstromanalyse oder BPMN stoßen bei der Abbildung der Dynamik solcher Systeme jedoch an ihre Grenzen. Gleichzeitig ist eine systematische Modellierung der verschiedenen Rollen, Mechanismen, Prozesse und Funktionen auf digitalen Plattformen essenziell, um ein umfassendes und konsistentes Verständnis dieser Systeme zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang zeigt die Methode der System Dynamics großes Potenzial, die Komplexität digitaler Plattformen in der Industrie adäquat zu erfassen und abzubilden.

Ziele der studentischen Arbeit

- Vertiefung der Kenntnisse in der Systemtheorie, insbesondere im Bereich System Dynamics

- Durchführung einer umfassenden Literaturrecherche zu industriellen Plattformen und zur Methodik von System Dynamics

- Entwicklung eines technischen und organisatorischen Verständnisses digitaler Plattformen

- Identifikation und Analyse der beteiligten Rollen, Funktionen, Wirkmechanismen sowie der Wertschöpfungsschritte digitaler Plattformen

- Bewertung der Eignung von System Dynamics zur Analyse komplexer Plattformökonomien im industriellen Kontext

Voraussetzungen

- Hohe Motivation und Interesse an der Mitwirkung bei aktueller, interdisziplinärer und industrienaher Forschung

- Bereitschaft, sich intensiv in die Systemtheorie und speziell in System Dynamics einzuarbeiten

- Idealerweise erste praktische Erfahrungen in der Simulation von Wertschöpfungssystemen (z. B. mit Tools wie Siemens Plant Simulation oder AnyLogic)

- Solide Programmierkenntnisse in gängigen Programmiersprachen wie Python oder Java

- Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens Niveau C1) und gute Englischkenntnisse

Die studentische Arbeit ist ab dem 01.02.2025 oder zu einem späteren, individuell vereinbarten Zeitpunkt zu beginnen und innerhalb des in der Prüfungsordnung festgelegten Bearbeitungszeitraums abzuschließen.

Die Arbeit kann als Projekt- oder Masterarbeit verfasst werden.

Bei Interesse senden Sie mir eine E-Mail mit Lebenslauf und Notenspiegel an baris.albayrak@faps.fau.de.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

Verarbeitung von titanaktiven Kupferpulvern mit ternären Legierungselementen auf keramischen Substraten mittels selektivem Laserstrahlschmelzen

Ausgangssituation:

Einen vielversprechenden Ansatz zur additiven, ressourcen- und energieschonenden Herstellung leistungselektronischer Baugruppen bietet das selektive Laserstrahlschmelzen (SLM) von auf keramischen Substraten aufgebrachten Metallpulvern zur Funktionalisierung des Schaltungsträgers. Die Kombination der Vorteile des Laserstrahls, wie dem gezielten Energieeintrag oder der feinen Strukturbreite und der einfachen Handhabung, ermöglichen eine Flexibilisierung der Leiterbildstruktur, Minimierung der Strukturfeinheiten bei gleichzeitiger Option großflächige Strukturen zu generieren und birgt darüber hinaus die Möglichkeit einer 2,5D Funktionalisierung. Bei der Metallisierung von keramischen Substraten durch den laserbasierten Aufbau von Pulver gibt es allerdings auch technologische Hürden wie die Rissbildung in der Keramik in Folge der hohen thermischen Gradienten oder der Verzug des keramischen Grundmaterials. Daher sollen in der Arbeit konventionelle Aktivlote auf Silber- und Kupferbasis durch geeignete Legierungselemente angepasst werden, sodass möglichst dünne und homogene Metallisierungenmit geringer Schädigung der Keramik resultieren.

Aufgabenstellung:

Im Rahmen der Arbeit sollen daher Kupfer-Titan-Pulver unterschiedlicher prozentualer Zusammensetzung durch selektives Laserstrahlschmelzen verarbeitet und hinsichtlich ihrer metallurgischen, mechanischen und elektrischen Eigenschaften charakterisiert werden. Dabei ist der Einfluss unterschiedlicher Prozessgrößen (Laserleistung, Schraffurabstand oder Verfahrgeschwindigkeit) auf das Prozessergebnis (relative Dichte, elektrische Leitfähigkeit, Härte) zu ermitteln. Des Weiteren soll der Einfluss unterschiedlich parametrierter Wärmebehandlungen auf die Werkstoffeigenschaften ermittelt werden.

- Recherche zum Fügen von Metall und Keramik anhand des Aktivlöten und literaturbasierte Auswahl angepasster Legierungen

- Praktische Belichtungsstudien von ausgewählten Pulversysteme auf keramischen Substraten mittels des SLM

- Charakterisierung der generierten Proben hinsichtlich mechanischer, metallurgischer und elektrischer Eigenschaften

- Dokumentation der Arbeit

Beginn:

Der Umfang kann entsprechend der zu verfassenden Arbeit angepasst werden. Bitten wenden Sie sich bei Interesse mit kurzem Lebenslauf und vollständiger Notenübersicht per Mail an christoph.hecht@faps.fau.de

Aufgrund praktischer Arbeiten an Laseranlagen ist ein hohes Maß an Deutschkenntnissen gefordert!