Index

Systematische Literaturrecherche zu Testing-Methoden elektrischer Kontakte eines Schaltrings (BA/PA)

Aufgabenstellung:

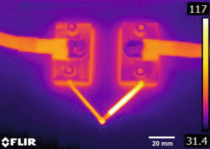

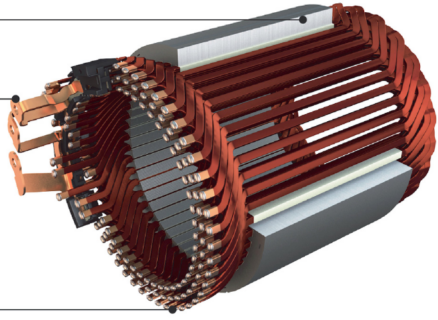

Im Kontext der Elektromotorenfertigung für schienengebundene Fahrzeuge haben sich diverse Motorkonzepte etabliert, welche vorwiegend auf massiveren Flachleitern beruhen. Deren Handhabung und Einbringung stellt auf Grund ihrer großen Biegesteifigkeit, gepaart mit der erforderlichen Formgebung, eine große Herausforderung dar. Auf Grund vergleichsweise geringen Stückzahlen werden gegenwärtig elementare Prozessschritte manuell umgesetzt. Deren Automatisierung stellt eine große Herausforderung innerhalb der Transformation der Mobilität im 21. Jahrhundert dar.

Ziel dieser studentischen Arbeit ist es, verschiedene Messmethoden für elektrische Kontakte im Kontext elektrischer Antriebe zu recherchieren und miteinander zu vergleichen. Neben einer grundlegenden Einarbeitung in die Themen Messtechnik und Kontaktierung sollen nach der strukturierten Literaturrecherche die Erkenntnisse auf das Anwendungsbeispiel eines Schaltrings für die Kontaktierung elektrischer Antriebe von schienengebundenen Fahrzeugen übertragen werden.

Die Arbeit beinhaltet folgende Schwerpunkte:

- Einarbeitung in den Kontaktierungsprozess von Elektromotoren

- Einordnung des Prozesses in die Fertigung

- Übersicht über Kontaktierungsverfahren

- Vorteile und Herausforderungen in der Fertigung

- Einarbeitung in den Themenkomplex Messtechnik

- Strukturierte Literaturanalyse zu Messmethoden elektrischer Kontakte im Kontext von Elektromotoren

- Identifikation und Kategorisierung wichtiger Kenngrößen für Kontaktstellen

- Vorstellung der wichtigsten Verfahren zur Messung dieser Kenngrößen

- Vergleich der Messverfahren anhand geeigneter Auswahlkriterien

- Begründung der Bewertung

- Übertrag der Erkenntnisse auf das Anwendungsbeispiel eines Schaltrings im Kontext elektrischer Traktionsantriebe

- Erarbeitung und Konzeptionierung weiterer Messmethoden für das Anwendungsbeispiel

Persönliche Voraussetzungen:

- Interesse an Fertigungsprozessen im Bereich Elektromaschinen

- Grundlegende Kenntnisse der Funktionsweise und des Aufbaus eines E-Motors

- Strukturiertes, lösungsorientiertes und wissenschaftliches Arbeiten

- Erste Erfahrungen im Bereich Kontaktierung und Messtechnik sind wünschenswert

- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Weitere Informationen und Details sind bei Felix Wirthmann erhältlich. Eine Bearbeitung ist ab sofort möglich. Bewerbungen senden Sie bitte mit Notenauszug und Lebenslauf per E-Mail an den oben genannten Betreuer. KI-generierte, generische und fachlich unpassende Bewerbungen erhalten keine Rückmeldung.

Konzeption und Validierung der Kontaktierung eines Schaltrings für schienengebundene Fahrzeuge (BA/PA/MA)

Aufgabenstellung:

Im Kontext der Elektromotorenfertigung für schienengebundene Fahrzeuge haben sich diverse Motorkonzepte etabliert, welche vorwiegend auf massiveren Flachleitern beruhen. Deren Handhabung und Einbringung stellt auf Grund ihrer großen Biegesteifigkeit, gepaart mit der erforderlichen Formgebung, eine große Herausforderung dar. Auf Grund vergleichsweise geringen Stückzahlen werden gegenwärtig elementare Prozessschritte manuell umgesetzt. Deren Automatisierung stellt eine große Herausforderung innerhalb der Transformation der Mobilität im 21. Jahrhundert dar.

Ziel dieser studentischen Arbeit ist es, verschiedene Designideen für die Kontaktelemente eines Schaltrings im Kontext von Traktionsmotoren schienengebundener Fahrzeugs zu erarbeiten und miteinander zu vergleichen. Neben der Einarbeitung in das Themengebiet sollen bestehende und eigene Kontaktelementformen durchdacht, bewertet und anhand von geeigneten Tests die besten Kontaktelemente validiert werden.

Die Arbeit beinhaltet folgende Schwerpunkte:

- Einarbeitung in die Statorfertigung für Schienenfahrzeuge

- Einarbeitung in die Thematik Schaltringe

- Vorteile und Herausforderungen in der Fertigung

- Einarbeitung in den Kontaktierungsprozess

- Übersicht über Kontaktierungsverfahren

- Vorteile und Herausforderungen in Zusammenhang mit Schaltringen

- Erarbeitung verschiedener Kontaktelementformen

- Vergleich der erarbeiteten Varianten

- Bewertung der Kontaktelemente anhand geeigneter Auswahlkriterien

- Begründung der Bewertung

- Teil-Validierung der Kontaktelementform

Persönliche Voraussetzungen:

- Interesse an Fertigungsprozessen im Bereich Elektromaschinen

- Grundlegende Kenntnisse der Funktionsweise und des Aufbaus eines E-Motors

- Strukturiertes, lösungsorientiertes und wissenschaftliches Arbeiten

- Erste Erfahrungen im Bereich Kontaktierung

- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Weitere Informationen und Details sind bei Felix Wirthmann erhältlich. Eine Bearbeitung ist ab sofort möglich. Bewerbungen senden Sie bitte mit Notenauszug und Lebenslauf per E-Mail an den oben genannten Betreuer. KI-generierte, generische und fachlich unpassende Bewerbungen erhalten keine Rückmeldung.

[BA/MA] Bestimmung und Auswirkung der Restwelligkeit von Gleichrichtern auf die Funktionsfähigkeit nachgeschalteter Gleichstromsysteme

Zahlreiche für den Betrieb kritische elektrische Systeme der Deutschen Bahn wie beispielsweise Weichen, Signale und Achszähler werden in einem separaten Gleichstromkreis betrieben. Innerhalb eines dieses Stromkreises sind zudem Batteriesysteme parallelgeschaltet, die im Falle eines Stromausfalls oder Ausfall eines Gleichrichters unmittelbar als Notstromversorgung einspringen. Im Regelbetrieb sind die Batteriesysteme dauerhaft im sog. Ladeerhaltungsmodus eingebunden.

Der für die Systeme benötigte Gleichstrom wird über Wechselrichter aus der Netzspannung gewandelt, die klassischerweise ein 50Hz-Wechselstromnetz darstellt. Aufgrund der Art und Weise der Gleichrichtung bleibt – je nach Typ und Alter des Gleichrichters – eine mehr oder minder hohe Restwelligkeit im Gleichstromkreis bestehen. Ein wenig untersuchtes Gebiet ist die Auswirkung von Restwelligkeiten auf die oben beschriebenen Gleichstromsysteme, die teilweise empfindlich auf bereits leichte Spannungsschwankungen reagieren. Aktuell existiert nur stichprobenartige Evidenz, dass Systeme aufgrund von Restwelligkeiten frühzeitig ausfallen oder ihre Lebensdauer signifikant verkürzt wird.

In der zu bearbeitende studentische Arbeit soll zunächst an unterschiedlichen Standorten gemessen, die Daten ausgewertet und letztendlich Rückschlüsse auf den Einfluss auf die Gleichstromsysteme gezogen werden. Stellt sich heraus, dass Restwelligkeit einen hohen Einfluss besitzt, soll diese zukünftig regelmäßig gemessen und frühzeitig bei Grenzwertüberschreitungen gewarnt werden. Im Rahmen der Arbeit bist Du direkt eingebunden in die Weiterentwicklung für ein Frühwarn- und Diagnosesystem der Instandhaltung.

Was ist der Inhalt der Arbeit?

- Arbeite dich in die Funktionsweise von elektrischen Versorgungssystemen von Stellwerken und nachgeschalteten Gleichstromsystemen ein.

- Erarbeite den theoretischen Hintergrund der Entstehung von Restwelligkeiten an Gleichrichtersystemen und den Einfluss auf nachgeschaltete Systeme.

- Entwirf eine Messstrategie zur Messung von Restwelligkeit.

- Erfasse die Restwelligkeit von Stromversorgungssystemen in Stellwerken an mehreren Standorten für einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation.

- Vergleiche die Messdaten mit dem Zustand der eingebundenen Systeme wie z.B. Typen oder Generationen von Stellwerken und bewerte den Einfluss auf diese.

- Bestimme die Anforderungen an einen Grenzwert oder Indikator, den ein potenzielles Messgerät zur Messung von Restwelligkeiten erfassen muss, um eine Aussage über die Lebensdauer von Gleichstromsystemen zu treffen.

Was erwartet dich?

- Arbeite im engen Kontakt mit der DB InfraGO und anderen DB Unternehmen und erhalte einen direkten Einblick die Technik in Stellwerken, die unsere Infrastruktur am Laufen hält.

- Erhalte einen tiefen Einblick in die Funktionsweisen von Stellwerken und angeschlossenen Systemen.

- Tritt in den Austausch mit Fachexperten im Bereich Energieversorgung bei der Deutschen Bahn.

- Sei eingebunden in ein praxis- und ergebnisrelevantes Projekt zur Erhöhung der Verfügbarkeit von Systemen der Deutschen Bahn und gestalte unmittelbar mit.

Was bringst du mit?

- Du beweist Flexibilität in der Absprache mit Personal an den Standorten und hast ein proaktives Auftreten gegenüber Verantwortlichen.

- Du bist bereit für Reisetätigkeiten, um an unterschiedlichen Standorten in Deutschland Messungen vorzunehmen.

- Du hast gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Haben wir dein Interesse geweckt oder hast du noch Rückfragen? Wir freuen uns auf deine Anfrage.

Kontakt:

Andreas Reichle (HOREICH GmbH)

andreas.reichle@horeich.de

+49 9131 9234042

[PA/MA] Dynamische Modellierung des Rückführungs- und Recyclingprozesses von Traktionsbatterien im Nutzfahrzeugsektor

Im Zuge der Mobilitätswende und des steigenden Bedarfs an elektrifizierten Antriebssystemen gewinnen Batterien als zentrale Komponenten zunehmend an strategischer Bedeutung. Insbesondere im Bereich der leichten und schweren Nutzfahrzeuge entstehen neue Herausforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffbeschaffung über Produktion und Nutzung bis hin zur Rückführung und Wiederverwertung. Der Recyclingprozess von Traktionsbatterien spielt dabei eine entscheidende Rolle für Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Versorgungssicherheit.

Die Supply Chain des Batterie-Recyclings ist hochkomplex: unterschiedliche Zellchemien, unklare Rücklaufmengen, logistischer Aufwand, technologische Unsicherheiten sowie regulatorische Vorgaben beeinflussen die Rückführung und Wiederverwertung erheblich. Traditionelle Analysewerkzeuge stoßen hier an ihre Grenzen. Die Methode der System Dynamics bietet hingegen die Möglichkeit, dynamische Zusammenhänge, Rückkopplungen und zeitverzögerte Effekte transparent zu modellieren und zu simulieren.

Ziele der studentischen Arbeit

-

Vertiefung der Kenntnisse in der Systemtheorie, insbesondere im Bereich System Dynamics

-

Durchführung einer fundierten Literaturrecherche zu Batterieproduktion, Rückführung und Recycling im Mobilitätssektor, insbesondere bei Nutzfahrzeugen

-

Analyse der technischen, logistischen und organisatorischen Prozesse entlang der Batterie-Supply-Chain

-

Identifikation und Modellierung relevanter Akteure, Materialflüsse, Einflussfaktoren und Wirkzusammenhänge im Batterie-Recyclingprozess

-

Aufbau eines dynamischen Simulationsmodells zur Abbildung des Batterie-Recyclings unter Einsatz von System Dynamics

-

Ableitung von Erkenntnissen zur Optimierung der Recyclingstrategie für leichte und schwere Nutzfahrzeuge

Voraussetzungen

-

Hohes Interesse an nachhaltiger Mobilität, Kreislaufwirtschaft und Batteriesystemen

-

Bereitschaft, sich intensiv mit System Dynamics auseinanderzusetzen

-

Idealerweise erste praktische Erfahrungen mit Modellierungs- oder Simulationssoftware (z. B. Vensim, AnyLogic, Stella o. Ä.)

-

Grundkenntnisse in Programmierung (z. B. Python, Java)

-

Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens Niveau C1) und gute Englischkenntnisse

-

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

-

Verpflichtende Ergebnispräsentation und -diskussion im Seminar

Die studentische Arbeit kann ab dem 01.05.2025 oder zu einem späteren, individuell vereinbarten Zeitpunkt begonnen werden und ist innerhalb des in der Prüfungsordnung festgelegten Bearbeitungszeitraums abzuschließen.

Die Arbeit kann als Projekt- oder Masterarbeit verfasst werden.

Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail mit Lebenslauf und Notenspiegel an

📧 baris.albayrak@faps.fau.de

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

PA/MA: Studentische Arbeit im Bereich System Dynamics

Im Zuge der Digitalisierung übernehmen digitale Plattformen wie AWS oder Wucato eine zunehmend zentrale Rolle entlang der industriellen Wertschöpfungsketten. Aufgrund ihres weitreichenden Einflusses auf Unternehmensprozesse, Märkte, politische Entscheidungen und gesellschaftliche Strukturen gelten Plattformökonomien als potenziell wertstiftende Organisationsformen der industriellen Wertschöpfung. Die Wechselwirkungen zwischen den vielfältigen Akteuren und Einflussfaktoren, die die Funktionsmechanismen digitaler Plattformen prägen, charakterisieren diese als komplexe sozio-technische Systeme.

Traditionelle Analysewerkzeuge wie die Wertstromanalyse oder BPMN stoßen bei der Abbildung der Dynamik solcher Systeme jedoch an ihre Grenzen. Gleichzeitig ist eine systematische Modellierung der verschiedenen Rollen, Mechanismen, Prozesse und Funktionen auf digitalen Plattformen essenziell, um ein umfassendes und konsistentes Verständnis dieser Systeme zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang zeigt die Methode der System Dynamics großes Potenzial, die Komplexität digitaler Plattformen in der Industrie adäquat zu erfassen und abzubilden.

Ziele der studentischen Arbeit

- Vertiefung der Kenntnisse in der Systemtheorie, insbesondere im Bereich System Dynamics

- Durchführung einer umfassenden Literaturrecherche zu industriellen Plattformen und zur Methodik von System Dynamics

- Entwicklung eines technischen und organisatorischen Verständnisses digitaler Plattformen

- Identifikation und Analyse der beteiligten Rollen, Funktionen, Wirkmechanismen sowie der Wertschöpfungsschritte digitaler Plattformen

- Bewertung der Eignung von System Dynamics zur Analyse komplexer Plattformökonomien im industriellen Kontext

Voraussetzungen

- Hohe Motivation und Interesse an der Mitwirkung bei aktueller, interdisziplinärer und industrienaher Forschung

- Bereitschaft, sich intensiv in die Systemtheorie und speziell in System Dynamics einzuarbeiten

- Idealerweise erste praktische Erfahrungen in der Simulation von Wertschöpfungssystemen (z. B. mit Tools wie Siemens Plant Simulation oder AnyLogic)

- Solide Programmierkenntnisse in gängigen Programmiersprachen wie Python oder Java

- Sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens Niveau C1) und gute Englischkenntnisse

Die studentische Arbeit ist ab dem 01.02.2025 oder zu einem späteren, individuell vereinbarten Zeitpunkt zu beginnen und innerhalb des in der Prüfungsordnung festgelegten Bearbeitungszeitraums abzuschließen.

Die Arbeit kann als Projekt- oder Masterarbeit verfasst werden.

Bei Interesse senden Sie mir eine E-Mail mit Lebenslauf und Notenspiegel an baris.albayrak@faps.fau.de.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

Induktives Laden: Konzeption und Entwicklung von Prozessen zur automatisierten Produktion induktiver Energieübertragungssysteme (BA/PA/MA)

Ausgangslage:

Mit der fortschreitenden Elektrifizierung der Fahrzeuge steigt auch die Nachfrage nach komfortablen, sicheren und in den Alltag integrierbaren Lademöglichkeiten. Kontaktlose Energieübertragungssysteme ermöglichen Szenarien wie „Road Charging“ und „Opportunity Charging“. Weitere Vorteile sind ein gesteigerter Ladekomfort für den Anwender sowie eine geringere Angriffsfläche für Vandalismus. Folglich ist für die nächsten Jahre eine gesteigerte Nachfrage nach induktiven Energieübertragungssystemen für Elektromobile zu erwarten. Allerdings stehen bislang keine Verfahren zur Verfügung, die eine wirtschaftliche Fertigung induktiver Energieübertragungssysteme in hoher Stückzahl ermöglichen.

Mögliche Aufgabenstellung

Verlegen, Kontaktieren und Isolieren sind die drei wichtigsten Schritte zur Herstellung eines induktiven Energieübertragungssystems. Die Verfahren sollen durch geeignete Maßnahmen für die industrielle Fertigung befähigt werden. Neben praktischen Versuchen ist auch der prototypische Aufbau von Demonstratoren vorgesehen. Mögliche Aufgabenstellungen können sein:

- Einarbeiten in die Technologien für die kontaktlose Energieübertragung

- Analyse von verschiedenen Systemaufbauten der Marktbegleiter

- Adaption bestehender Konzepte aus dem Elektromaschinenbau auf den neuen Anwendungskontext

- Entwicklung und Konzeption geeigneter Vorrichtungen und Aufbau von Demonstratorsystemen

Hinweise und Bewerbung:

- Bearbeitung der Aufgaben im studentischem Team

- Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

- Bewerbungen bitte per E-Mail mit Lebenslauf und aktueller Fächerübersicht an info@seamless-energy.com

Ansprechpartner:

Maximilian Kneidl, M.Sc. info@seamless-energy.com

Michael Masuch

Induktives Laden: Konzeption und Entwicklung von Prozessen zur automatisierten Produktion induktiver Energieübertragungssysteme (BA/PA/MA)

Ausgangslage:

Mit der fortschreitenden Elektrifizierung der Fahrzeuge steigt auch die Nachfrage nach komfortablen, sicheren und in den Alltag integrierbaren Lademöglichkeiten. Kontaktlose Energieübertragungssysteme ermöglichen Szenarien wie „Road Charging“ und „Opportunity Charging“. Weitere Vorteile sind ein gesteigerter Ladekomfort für den Anwender sowie eine geringere Angriffsfläche für Vandalismus. Folglich ist für die nächsten Jahre eine gesteigerte Nachfrage nach induktiven Energieübertragungssystemen für Elektromobile zu erwarten. Allerdings stehen bislang keine Verfahren zur Verfügung, die eine wirtschaftliche Fertigung induktiver Energieübertragungssysteme in hoher Stückzahl ermöglichen.

Mögliche Aufgabenstellung

Verlegen, Kontaktieren und Isolieren sind die drei wichtigsten Schritte zur Herstellung eines induktiven Energieübertragungssystems. Die Verfahren sollen durch geeignete Maßnahmen für die industrielle Fertigung befähigt werden. Neben praktischen Versuchen ist auch der prototypische Aufbau von Demonstratoren vorgesehen. Mögliche Aufgabenstellungen können sein:

- Einarbeiten in die Technologien für die kontaktlose Energieübertragung

- Analyse von verschiedenen Systemaufbauten der Marktbegleiter

- Adaption bestehender Konzepte aus dem Elektromaschinenbau auf den neuen Anwendungskontext

- Entwicklung und Konzeption geeigneter Vorrichtungen und Aufbau von Demonstratorsystemen

Hinweise und Bewerbung:

- Bearbeitung der Aufgaben im studentischem Team

- Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

- Bewerbungen bitte per E-Mail mit Lebenslauf und aktueller Fächerübersicht an info@seamless-energy.com

Ansprechpartner:

Industriekooperation: Netzintegration und Steuerung eines modularen Ultrakondensatorspeicherschranks mit Test am industriellen Gleichstromnetz

Im Rahmen der Energiewende verlagert sich der Fokus von fossilen Brennstoffen und Atomenergie zu erneuerbaren Energiequellen. Hybride Netzstrukturen aus einer Kombination aus Gleich- und Wechselstrom vereinen die Vorteile beider Versorgungsstrategien. Sie berücksichtigen jede Art von Verbrauchern, Speichern und Erzeugern.

In Kooperation mit über 30 namhaften Partnern der Industrie baut der FAPS in seinen Laborhallen eine Demonstratoranlage mit regenerativen Erzeugern, verschiedenen Speichern und industriellen Verbrauchern auf. Entstandene Simulationen können dort messtechnisch validiert und das Gesamtkonzept auf die praktische Umsetzbarkeit sowie die Wirtschaftlichkeit untersucht werden.

Speziell mit einem Großkonzern der Elektro- und Automatisierungstechnik mit Erlanger Standort wird derzeit ein Prototyp eines skalierbaren Ultrakondensator-Spitzenlastspeichers konstruiert. Ziel ist es, diesen in der Karosseriefertigung der Automobilindustrie zu testen.

Für Abschlussarbeiten ergeben sich folgende Anknüpfungspunkte, die aus einer vorherigen Masterarbeit übergeben werden:

- Elektromontagearbeiten an DC-Netz und Speicherschrank in Laborhalle des Lehrstuhls

- Verbindung von Speicherschrank und übergeordnetem Steuerungssystem der Produktionszelle (SPS)

- Systemtest der Speicherlösung am Power-Hardware-in-the-Loop Simulator. Gegebenfalls werden im Rahmen der Arbeit Lastprofile bei einem OEM der Automobilindustrie aufgenommen.

- Erstellung Handlungs- und Dimensionierungsempfehlung für die kooperierenden Industriepartner

Das sogenannte DC-Team am Lehrstuhl besteht aus mehreren Wissenschaftlern und Studierenden, die ihre Arbeiten im Team erledigen und sich gegenseitig untersützen, weshalb eine Bereitschaft für regen Austausch untereinander gewünscht wird. Auch in dieser Arbeit ist die Vergabe der Arbeitspakete konkurenzlos in mehrere Teilaufgaben untergliederbar.

Über eine Kurzüberblick mit Notenspiegel der Studienleistungen aus Bachelor- und ggf. Masterstudium sowie über einem kurzen Lebenslauf freuen wir uns.

Kooperation mit Startup: Marktanalyse und Strategiekonzeption für den globalen Einsatz einer Energiemanagementfunktion für Solarstromanlagen

Der Markt für Photovoltaikanlagen (PV) befindet sich weltweit in einem dynamischen Wachstum. Kurzzeitprognoselösungen für PV-Leistungen sind ein Schlüsselinstrument, um Eigenverbrauch zu optimieren, Netzdienlichkeit zu gewährleisten und somit die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen zu steigern. Diese Abschlussarbeit wird in Zusammenarbeit mit einem innovativen Startup durchgeführt, das sich auf Energiemanagementbausteine für PV-Anlagenbetrieb spezialisiert hat und eine globale Marktexpansion anstrebt. Ziel ist es, eine fundierte Marktanalyse durchzuführen, die potenziell interessante Länder identifiziert und konkrete Handlungsempfehlungen für den Markteintritt liefert.

Aufgabenstellung:

- Marktanalyse

- Identifikation der Länder mit dem höchsten Potenzial für das Produkt

- Untersuchung der Anzahl installierter PV-Anlagen in verschiedenen Regionen der Welt inkl. deren Wachstumsraten

- Analyse der Vergütungsmodelle für PV-Anlagen und der Strommarktsituation sowie der Kaufkraft der Regionen

- Bewertung des Mehrwerts, den das Produkt in den jeweiligen Märkten erzeugen könnte

- Wettbewerbsanalyse

- Identifikation und Analyse von Wettbewerbern in den einzelnen Zielregionen

- Bewertung der Marktposition und Alleinstellungsmerkmale (USPs) bestehender Lösungen

- Rahmenbedingungen für den weltweiten Handel

- Untersuchung regulatorischer, technischer und wirtschaftlicher Voraussetzungen für den internationalen Vertrieb

- Strategieentwicklung

- Entwicklung eines Aktionsplans zur Markterschließung priorisierter Länder basierend auf den ökonomischen und strategischen Erkenntnissen

- Konkrete Handlungsempfehlungen zur Marktbearbeitung (z. B. Partnerschaften, Marketingstrategien)

Ziel der Arbeit: Die Arbeit soll eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Internationalisierung und Weiterentwicklung des Produkts bieten. Neben einer umfassenden Markt- und Wettbewerbsanalyse soll ein priorisierter Aktionsplan zur Erschließung der relevantesten Länder entwickelt werden.

Über eine Kurzüberblick mit Notenspiegel der Studienleistungen aus Bachelor- und ggf. Masterstudium sowie über einem kurzen Lebenslauf freuen wir uns.

Benchmarking vorgefertigter Schaltelemente für elektrische Traktionsmotoren im Bereich der Automobilindustrie (BA/PA)

Aufgabenstellung:

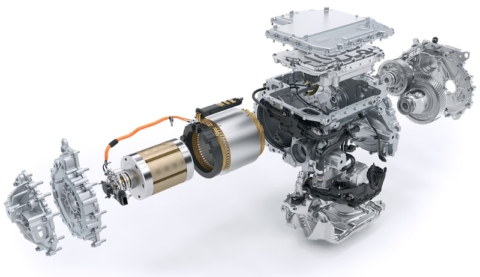

Im Kontext der Traktionsmotorenfertigung für elektrisch angetriebene Automobile haben sich diverse Motorkonzepte etabliert, welche vorwiegend auf offenen Formspulen, sogenannten Hairpins, beruhen. Um die komplexe Schaltung der Elektromotoren im Wickelkopf automatisch abbilden zu können, werden vorgefertigte Schaltungen bzw. Schaltringe verwendet. Die Umsetzung der Schaltringe stellt dabei eine Kerntechnologie der Automobil-OEMs dar.

Ziel dieser studentischen Arbeit ist es, mithilfe von öffentlich zugänglichen Quellen verschiedene Konzepte vorgefertigter Schaltelemente bzw. Schaltringe zu vergleichen. Hierfür soll der Aufbau verschiedener Elektromotoren analysiert und verglichen werden. Die Analyse soll sich dabei auf wissenschaftliche Quellen, öffentlich zugängliche Daten und Patente beziehen und einen möglichst breiten Bereich verschiedener Automobilhersteller abdecken.

Die Arbeit beinhaltet folgende Schwerpunkte:

- Einarbeitung in die Elektromotorfertigung

- Einarbeitung in die Schaltung eines Elektromotors

- Einarbeitung in die Kontaktierung von Traktionsmotoren

- Einarbeitung in die Wickelkopfformung und -isolation

- Einarbeitung in den Themenbereich vorgefertigte Schaltungen

- Überblick über verschiedene Formen und Funktionen von Schaltelementen

- Überblick über die unterschiedlichen Bauelemente von Schaltelementen

- Erarbeitung eines Benchmarking-Konzepts

- Definition von Benchmarking-Kriterien

- Übersicht über das Vorgehen

- Durchführung des Benchmarkings

- Vorstellen der zu vergleichenden Motoren

- Vergleich der Schaltelemente in den verschiedenen Traktionsantrieben

- Bewertung der Ergebnisse des Benchmarkings

Persönliche Voraussetzungen:

- Interesse an Fertigungsprozessen im Bereich elektrischer Traktionsmotoren

- Grundlegende Kenntnisse der Funktionsweise und des Aufbaus eines Elektromotors für Automobile

- Strukturiertes, lösungsorientiertes und wissenschaftliches Arbeiten

- Erfahrungen im Bereich Schaltung und Kontaktierung von Motoren

- Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Weitere Informationen und Details sind bei Felix Wirthmann erhältlich. Eine Bearbeitung ist ab sofort möglich. Bewerbungen senden Sie bitte mit Notenauszug und Lebenslauf per E-Mail oder über das Anfrageformular. Bei Interesse werde wir uns zeitnah rückmelden.