Index

ResiKomp – Stärkung der Resilienz für Wertschöpfungsnetzwerke durch Kompetenzdepots

Projekt ResiKomp – Resilienz durch Kompetenzdepots stärken

Das Projekt ResiKomp zielt darauf ab, die Krisenfestigkeit von Unternehmen in volatilen Märkten zu erhöhen. Globale Unsicherheiten, Lieferkettenstörungen durch Pandemien, geopolitische Konflikte oder technologische Umbrüche wie die Elektromobilität stellen Unternehmen vor wachsende Herausforderungen.

Kern des Projekts ist der Aufbau sogenannter Kompetenzdepots – digitaler Plattformen, über die Unternehmen Wissen, Fähigkeiten und Ressourcen branchenübergreifend austauschen können. So können sie schneller und effizienter auf Störungen reagieren und gegenseitig von Kompetenzen profitieren.

Die zentralen Ziele von ResiKomp sind:

-

Identifikation kritischer Kompetenzen und Risiken in Lieferketten durch digitale Simulationen.

-

Entwicklung von Maßnahmen zur Risikominimierung, darunter Krisenreaktionspläne und Schulungen.

-

Förderung der unternehmensübergreifenden Zusammenarbeit, um Ressourcen besser zu nutzen und Abhängigkeiten zu verringern.

Neben praktischen Lösungen für Unternehmen liefert das Projekt auch wissenschaftliche Impulse zur Gestaltung resilienter Wertschöpfungsnetzwerke. Langfristig soll ResiKomp Unternehmen befähigen, auch in Krisenzeiten wettbewerbsfähig und anpassungsfähig zu bleiben.

EdgeAI4DC

Das Forschungsvorhaben EdgeAI4DC adressiert den energieoptimierten Betrieb von Netzteilnehmern durch den Einsatz einer innovativen Netzarchitektur in Kombination mit einem Edge-KI-basierten Energiemanagement. Grundlage dieser Netzarchitektur sind industrielle Gleichstromnetze (DC-Netze), welche sich durch höhere Energiesparpotenziale, die Nutzung von Rekuperationseffekten und die erleichterte Anbindung regenerativer Energieerzeuger und Speicher gegenüber konventionellen Wechselstromnetzen (AC-Netze) auszeichnen. Im Rahmen des Projekts werden für die flexible An-kopplung von Netzteilnehmern an das DC-Netz sogenannte „Smart Grid Boxen“ für DC-Netzabzweige entwickelt, die sowohl mit der notwendigen Schalt- und Schutztechnik sowie Leistungselektronik aus-gestattet sind, als auch mit einem Edge-Gerät zur lokalen Datenverarbeitung. Diese SGB bilden die Grundlage für den Betrieb eines dezentralen intelligenten Multiagenten-basierten Energiemanage-ments zur Optimierung des Gesamtsystems.

Kicks4Edge

Das Forschungsprojekt „Kicks4Edge“ zielt darauf ab KMU dazu zu befähigen ihre Produktion und Prozesse mithilfe von Cloud-Edge-Technologien zu digitalisieren. Hierfür fördert das Projekt die Interoperabilität von heterogenen Produktions- und Steuerungssystemen sowohl durch Konnektivität und Schnittstellen als auch durch neue Software- und Serviceangebote für offene industrielle Edge-Systeme und digitale Geschäftsmodelle. Außerdem soll ein offenes „Industrial Edge Ökosystem“ gefördert und gepflegt werden.

Produzierende Unternehmen können sich für ein Starter Paket (Industrial Edge Test Kit) bewerben und bekommen im Rahmen von Workshops den Umgang mit dem Starter Paket beigebracht. Anschließend können die Unternehmen mit einem Starter Paket verschiedene Edge-Anwendungsfälle bei sich ausprobieren und valideren.

Im Anschluss an diese Testphase führt der Lehrstuhl FAPS in Kooperation mit dem Lehrstuhl Wi1 qualitative Interviews mit den Unternehmen durch. Basierend auf diesen Interviews wird im Zuge des Projekts ein „Edge Playbook“ erstellt, welches als Leitfaden zum Einsatz von Edge Devices in verschiedenen Anwendungsszenarien dienen soll, um Anwender bei der Identifikation, Entwicklung und Umsetzung ihrer eigenen Use Cases zu unterstützt.

TEKTONIK: Tektonische Veränderung der Wertschöpfung durch digitale Plattformen: Neue Impulse für Kollaboration, Transparenz und Optimierung in vernetzten Wertschöpfungssystemen

Das Ziel von TEKTONIK besteht in der umfassenden Betrachtung digitaler Plattformen im Kontext des produzierenden Gewerbes. Insbesondere werden die industrielle Anwendung, Klassifizierung und Systematisierung, Industriestandorte und regionale Kompetenzcluster sowie rechtliche und politische Rahmenbedingungen eingehend untersucht. Der gewählte System-Dynamics-Ansatz ermöglicht die Modellierung, Simulation, Analyse und Gestaltung dynamisch-komplexer Prozesse, Rollen, Informationen sowie des Produktions- und Liefernetzwerks.

Zur Erreichung des Ziels werden die oben genannten Themenfelder im Hinblick auf ihre Priorisierung sowie Fokussierung unterteilt. Die „Industrielle Anwendung“ sowie „Klassifizierung und Systematisierung“ werden den primären Themenbereichen zugeordnet, welche im Einklang mit den aktuellen Forschungsschwerpunkten des FAPS liegen. Sekundäre Bereiche, zu denen die Themen „Industriestandorte und regionale Kompetenzcluster“ sowie „Rechtliche und politische Rahmenbedingungen“ werden jedoch mitbetrachtet, um der gesamtheitlichen, interdisziplinären Komplexität digitaler Plattformen gerecht zu werden.

Themenfeld 1: Industrielle Integration und Anwendung

Das Themenfeld Industrielle Integration und Anwendung befasst sich unter Nutzung analytischer und wissenschaftlicher Methoden mit dem Status Quo sowie den zukünftigen Perspektiven industriellen Plattformen im produktionstechnischen Umfeld. Dabei dient die Produktion mechatronischer Systeme als praxisbezogenes Anwendungsfeld.

Themenfeld 2: Systematisierung und Klassifizierung

Das Themenfeld Systematisierung und Klassifizierung erforscht die interne sowie externe Dynamik industrieller Plattformen. Ziel ist die Untersuchung und methodische Einordnung komplexer Rollenverständnisse, Governance, Organisationsformen sowie Schnittstellen auf und zwischen Plattformen, um diese in einer allgemeingültigen Referenzstruktur aufgehen zu lassen.

Themenfeld 3: Industriestandorte und regionale Kompetenzcluster

Das Themenfeld „Industriestandorte und regionale Kompetenzcluster“ umfasst die Untersuchung lokaler Einflussfaktoren auf industrielle Plattformen. Darauf aufbauend wird der Einfluss von industriellen Plattformen auf Standortfaktoren abgeleitet. Im Fokus liegen die Standortstrategie industrieller Unternehmen sowie die perspektivische Clusterbildung durch industrielle Plattformen im Sinne der europäischen Clusterpolitik.

Themenfeld 4: Rechtliche und politische Rahmenbedingungen

Das Themenfeld der juristischen und politischen Rahmenbedingungen zielt auf die durchgehende Überprüfung und Harmonisierung der Ergebnisse mit geltenden gesetzlichen Vorgaben und Entwicklungen ab. Dabei wird nicht nur die juristische Umsetzbarkeit der gewonnen Ergebnisse betrachtet, sondern auch Handlungsempfehlungen für eine Anpassung der gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen geäußert.

Über Impuls- und Diskussionspapiere sowie wissenschaftliche Publikationen werden die Ergebnisse schnell einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Kurz- und mittelfristig soll der Wissenstransfer in die Wirtschaft, vor allem an KMU, gesichert werden. Somit können die Ergebnisse dazu beitragen, die volkswirtschaftliche Bedeutung von industriellen Plattformen hervorzuheben und Unternehmen die wertschöpfende Nutzung von diesen zu ermöglichen.

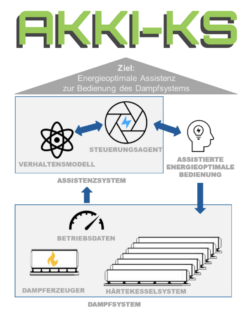

AKKI-KS – Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen bei der Autoklavierung von Kalksandsteinen

Die Umsetzung der Kalksandstein-Roadmap erfordert u.a. Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung. Hier ist eine Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen durch optimalen Betrieb von Autoklavensystemen möglich. Herzstück des Autoklavierungsprozesses ist in jedem KS-Werk das Dampfsystem. In den meisten KS-Werken sind Anlagentechnik und Steuerung prinzipiell ähnlich aufgebaut. Durch unterschiedliche Anlagendetails und Prozessspezifika ergibt sich jedoch ein anlagenspezifisches Verhalten des Dampfsystems. Aufgrund der hohen Prozesskomplexität und Systemdynamik – insbesondere bei Überleitvorgängen – ist eine vollständig algorithmische Modellierung nur mit hohem experimentellem Aufwand zu erreichen. In der Folge können die korrekten Betriebsparameter für die Anlagen nur aus Erfahrungswerten geschätzt werden. Häufig wird leider zugunsten des Durchsatzes auf Energieeffizienz verzichtet. Mit diesem Forschungsprojekt soll deshalb durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz eine aufwandsärmere Methodik erforscht werden, wie ein energieoptimaler Betrieb von Autoklavensystemen erreicht werden kann. Dafür soll eine KI-Software aus vorliegenden Produktionsdaten das werksspezifische Verhalten der Dampfsysteme erlernen. Ein sog. „KI-Agent“ wird trainiert, der dann im Betrieb Empfehlungen zur energieoptimalen und prozesssicheren Systembedienung gibt. Als Projektziel entsteht eine Lösung, die Produzenten ohne kapitalintensive Anlagen oder Anlagenerweiterungen sowie Produktivitätsverlust zur Energieeinsparung befähigt. Am Ende steht für das einzelne Werk eine Software, die in Echtzeit die Autoklavenbedienung unterstützt. Neben der Vorhersage realer Härtezeiten werden Empfehlungen für die energieoptimale und prozesssichere Bedienung des Härteprozesses gegeben. Im Erfolgsfall kann das KS-Werk ohne Produktivitätsverlust Energie und CO2 bei der Autoklavierung einsparen. Ein formalisierter Prozess erlaubt die einfache Übertragung auf weitere Werke. Der Transfer erfolgt über mehrere Maßnahmenpakete (Seminare, Beratung, Fachveröffentlichungen, Tagungen und Kongresse, etc.).

Der Lehrstuhl FAPS bringt seine Kompetenzen insbesondere bei tiefgehenden Problemstellungen im Bereich des Machine Learnings ein und übernimmt die Führung in den zugehörigen Arbeitspaketen der Datenvorverarbeitung und der Entwicklung eines Optimierungsagenten zur Unterstützung einer energieoptimalen Autoklavierung.

transform_EMN – Transformation der Fahrzeug- und Zulieferindustrie in der Metropolregion Nürnberg

Rund 100.000 Beschäftigte in der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) arbeiten bei Zulieferunternehmen der Fahrzeugindustrie. Viele der Arbeitsplätze sind vom Verbrenner abhängig und durch die Transformation der Branche gefährdet. Das Großprojekt transform_EMN mit einem Volumen von rund 6,6 Millionen Euro unterstützt Unternehmen unter anderem bei der Entwicklung neuer Geschäftsideen und dem notwendigen Technologietransfer.

Der Lehrstuhl FAPS übernimmt den Aufbau und Betrieb der Innovationsplattform „Transformationsgerechte Produktion – Sustainable and Digital Manufacturing“. Teilnehmende KMUs der Automotive- und Zulieferindustrie erhalten hierbei die Möglichkeit, Technologien für eine digitale, energieeffiziente und klimaschonende Produktion zu testen, diese gemeinsam mit WissenschaftlerInnen der beteiligten Forschungseinrichtung weiterzuentwickeln sowie gewonnene Produktionsfähigkeiten zu demonstrieren. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelt und verbreitet der Lehrstuhl vielfältige Qualifizierungsangebote und Beratungsmaßnahmen.

Im Kontext der Digitalisierung der Produktion erarbeitet der Lehrstuhl bedarfsgerechte Lösungen für die lokale Zulieferindustrie. Damit ein kosteneffizienter und niedrigschwelliger Einstieg gelingen kann, soll im besonderen Maße die Nutzung von Open-Source-Software und moderner Cloud-Technologien forciert werden. Inhaltlicher Fokus bildet einerseits die Ableitung geeigneter Datenmodelle, die Untersuchung modernster Kommunikationstechnologien sowie die Demonstration von Methoden der künstlichen Intelligenz. Im Rahmen der systematischen Intelligenzsteigerung erfolgt die Demonstration der gewonnenen Erkenntnisse an innovativen Fertigungsanlagen in der Praxis.

Die zweite Themenvertiefung ist die Umstellung auf eine nachhaltige und CO2-neutrale Produktion. Dabei spielt die Auslegung nachhaltiger und intelligenter Energieverteilungsarchitekturen für Produktionsstandorte sowie die Integration dezentraler, regenerativer Erzeuger und Speicher sowohl aus Hardwareperspektive als auch die intelligente Kopplung und Überführung in ein Industrie 4.0-gerechtes Energiemanagement eine wesentliche Rolle. Als besonderes Lösungskonzept sind effiziente Gleichstromnetze zu nennen.

TEAM-X – Trusted Ecosystem of Applied Medical Data eXchange

Das Vorhaben hat das Ziel, nicht nur die digitale Kompetenz und Innovationskraft der Gesundheitsbranche zu stärken, sondern insbesondere auch die Kompetenz und Selbstbestimmung der Bürger:innen im Umgang mit ihren Daten. TEAM-X implementiert diese Souveränität, indem nicht nur die Daten, sondern auch die dazu passenden, auf GAIA-X aufbauenden Applikationen allen Bürger:innen zur Verfügung gestellt werden. Dies führt nicht nur zur wirtschaftlichen Stärkung dieses Sektors, sondern auch zur Steigerung der Effizienz und Effektivität der Gesundheitsversorgung.

Die Ausgangslage ist, dass durch die starke Konzentration im IT- und Endgeräte-Markt sowie die mangelnde Integration von Daten, insbesondere auf Nicht-EU Ebene, weder der Zugang zu Gesundheitsdaten noch eine Selbstbestimmung der Bürgerinnen, Bürger und nicht binär Identifizierenden erreicht wird. Als Grundlage wird innerhalb von TEAM-X ein Framework etabliert, um diese Werte zu benennen, deren Bedeutung für das GAIA-X-Ökosystem zu beschreiben und mittels angemessener Maßnahmen zu operationalisieren.

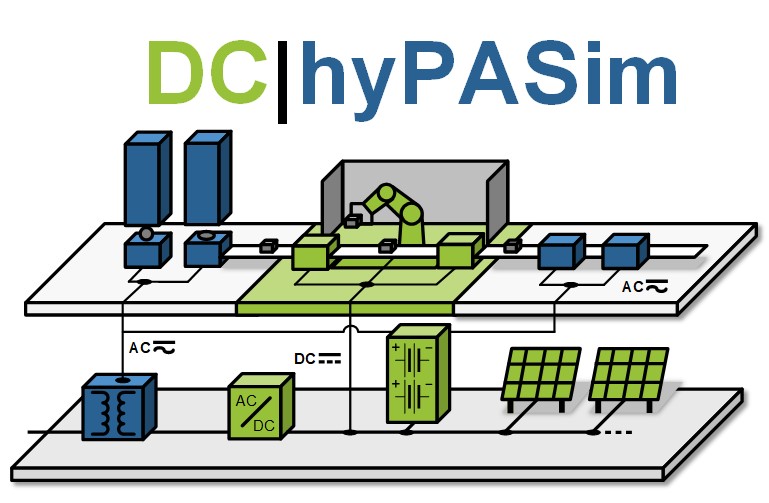

DC|hyPASim -Digitale Planung und Simulation hybrider AC/DC-Energienetze in automatisierten Produktionsanlagen

Adressierte Forschungsschwerpunkte

- Dimensionierung von hybriden AC/DC-Energienetzen mit Erzeugern, Speichern und Verbrauchern anhand eines eigenen DC-Demonstrators

- Planungslandschaft mit digitalem Zwilling

- Verknüpfung des elektrischen Systemverhaltens (Energieebene) mit den digitalen Modellen der Produktionsanlagen (Prozessebene)

- Ganzheitliches Schutz- und Regelungskonzept für hybride Netzarchitekturen

- Softwarebasierte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung derartiger Netze

AI4CO2Opt: Tiefe bestärkende Lernverfahren zur Reduktion von CO2-Emissionen durch die energetische Optimierung der Produktionssteuerung

Das Forschungsvorhaben AI4CO2Opt adressiert die Minimierung von Energieaufwänden und folglich CO2-Emissionen bei zeitgleicher Optimierung der Produktionssteuerung. Durch die Kombination energetischer und ereignisdiskreter Simulationsmodelle sowie tiefer bestärkender Lernverfahren können für multivariate und dynamische Optimierungsziele unterschiedliche Produktionsszenarien zur Laufzeit abgeleitet und in die Produktion eingespielt werden. Ferner werden im Rahmen einer holistischen Betrachtungsweise der Energieaufwände die entwickelten Simulations- und Machine Learning-Modelle genutzt, um eine fertigungsbegleitende Detektion und Klassifikation abnormaler Energieaufwendungen auf Prozess- und Anlagenebene zu ermöglichen. Um aktuelle und zukünftige ökonomische sowie legislative Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit von CO2-Emissionen zur erfüllen, wird ein für alle Systemkomponenten durchgängiges CO2-Traceability-System konzipiert und prototypisch implementiert.

Das Projekt AI4CO2Opt startet zum 01.04.2022 und wird über eine Laufzeit von 3 Jahren vom Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StmWK) gefördert. Es ist im Programm “FuE Programm Informations- und Kommunikationstechnik Bayern” dem Track der “Digitalisierung im Energiebereich” zuzuordnen.

DualSys: Durchgängige anlagenbezogene Produktionsoptimierung durch Kombination lernender Systeme

Maschinelle Lernverfahren finden durch steigende Rechenkapazitäten wie auch der zunehmenden Verbreitung von Entwickler-freundlichen Softwarebibliotheken vermehrt Einsatz in der Überwachung wie auch Optimierung der industriellen Produktion. Essentielle Herausforderungen wie hohe manuelle Initialaufwände als auch die allgemeine Datenqualität und -Güte bleiben dabei als Hindernisse für einen flächendeckenden Einsatz bestehen.

DualSys strebt an arbeitsintensive, menschbezogene Tätigkeiten wie die Annotation von Prozessdaten als auch die Auswahl geeigneter Vorverarbeitungsverfahren zu ersetzen oder in spätere Projektphasen zu verlagern. Ferner werden im speziellen Potentiale von un- und selbstüberwachten Lernverfahren zur Lösung des Problems der subjektiven Grundwahrheit untersucht. Es wird dabei ein holistischer Ansatz, der industrielle Fertigungsverfahren wie auch Produktionssysteme in Form der Anwendungsszenarien der Anlagen- und Prozessqualifizierung, Anlagen- und Prozessüberwachung wie auch der Vorhersage der Produktqualität überspannt, angestrebt.

Mithilfe der erarbeiten Methodik sowie entwickelter Verfahren und Software-Bibliotheken kann ein Return on Investment auch bei bisher nicht rentablen Anwendungsfällen erreicht und Unternehmen zu einem flächendeckenden Einsatz von ML befähigt werden.